Avertissement : les lignes qui suivent rendent compte d’une formation effectivement suivie par des professeurs de lettres, quelque part en Alsace. Ce témoignage est véridique et les propos rapportés sont conformes à la réalité. Nous tenons cependant à préciser qu’il ne s’agit en aucun cas d’une critique à l’encontre des formateurs, qui font ce qu’ils peuvent avec ce qu’ils ont, fournissent un travail colossal et indéniable, et montrent beaucoup de courage face à un public pas toujours très réceptif ni bienveillant…

L’objet de ce texte est donc de dénoncer les prescriptions qui émanent de plus hautes instances. On comprendra sans doute que l’auteur souhaite conserver l’anonymat.

Une nouvelle formation obligatoire dans le cadre de la réforme du collège ? Nous, professeurs de lettres modernes et classiques, ne pouvons que nous en réjouir, de même que nos collègues des autres disciplines, également convoqués à tour de rôle pour une journée de formation imposée ! Il est vrai que nous avons trop de temps libre, que l’ennui nous guette, que nous n’avons pas suffisamment goûté la bonne parole ministérielle prêchant le bien-fondé de cette réforme miraculeuse et que nos préparations de cours et autres corrections ne satisfont pas notre sens du sacrifice. C’est donc tout guillerets et pleins d’espoir que nous nous rendons à cette énième formation…

Dès l’introduction, nous sentons, fébriles, que nos désirs seront comblés. Au programme de la journée : une matinée déclinée en trois volets abordant successivement l’étude de la langue, la différenciation pédagogique et l’évaluation, suivie d’une après-midi dédiée aux habituels travaux « en ateliers », évidemment indispensables pour savoir comment mettre en pratique ce qui aura été vu précédemment… Le menu est alléchant !

En guise de mise en bouche, le discours introducteur nous rappelle quelques-uns des principes qui ont présidé à l’élaboration des nouveaux programmes. Premier d’entre eux : la place considérablement accrue de l’oral. Le travail de l’oral est en effet le « point n°1 » des nouveaux programmes : à nous, donc, de réfléchir à ce qu’il faudrait mettre en œuvre pour « améliorer les compétences de l’oral » de nos élèves. Comment ne pas nous délecter, d’entrée de jeu, de cette primauté accordée à l’oral par rapport à l’écrit ? Après tout, nous sommes des professeurs de lettres, que nous importe la littérature ? L’art de manier la langue à l’écrit ? Fi de toutes ces figures de style et autres fioritures langagières ! Soyons modernes et laissons-nous bercer par l’expression orale enchanteresse de nos collégiens ! Et aidons-les à « maîtriser leur propre oral » en leur proposant de s’approprier des tournures telles que « je partage cet avis », « mon opinion est cependant différente », « je ne suis pas entièrement d’accord avec X… ». Nous nous prenons déjà à rêver d’entendre ces mots résonner de manière naturelle dans nos salles de classe…

Mais attention ! Il nous est rappelé avec force que « faire jouer ou réciter des scènes de théâtre aux élèves, ce n’est pas du travail de l’oral, car le texte est déjà écrit ». Notre doux songe ne doit donc pas virer à l’utopie : il est raisonnable d’envisager de faire mémoriser les tournures susmentionnées, mais il est impensable que l’apprentissage d’un extrait de Rostand ou de Molière soit bénéfique à nos collégiens. S’approprier des passages exemplaires d’une maîtrise exceptionnelle de la langue ne saurait, en effet, profiter à l’élaboration de « leur propre oral », dans la mesure où ils n’en seraient pas auteurs… Et dire que certains d’entre nous croyaient encore bêtement qu’un vocabulaire riche et une bonne maîtrise de l’écrit étaient les préludes d’une langue orale de qualité !

Une fois détrompées ces brebis galeuses, nous pouvons passer à la partie consacrée à l’étude de la langue. Deux grands principes à retenir : s’appuyer sur la grammaire inconsciente de l’élève et simplifier-simplifier-simplifier. Nous sommes ainsi invités à « prendre appui » sur cette « grammaire inconsciente des élèves », en partant, de préférence, de leurs « productions orales ». Quelle joie d’imaginer nos futurs cours sur le subjonctif présent (car il est désormais impensable d’enseigner l’inutile subjonctif passé ou l’immonde subjonctif plus-que-parfait) en partant des exemples émanant de nos élèves : « qu’ils voïent… », « que tu croives »…

Réjouissons-nous : le savoir ne doit plus être « descendant » – comprendre : du professeur vers les élèves ! Quel bonheur, vraiment, de ne plus avoir à leur délivrer une leçon : partir du savoir du professeur, quelle idée saugrenue ! C’est du savoir de l’élève, acteur de son apprentissage, qu’il faut partir, afin de lui permettre de construire son propre savoir… Cela n’a pas de sens ? C’est que vous n’y comprenez rien : vous êtes de la vieille école et aimeriez retourner aux coups de règle et aux bonnets d’âne ! Il est pourtant évident que les cours magistraux n’ont jamais servi à rien et que l’enseignement d’antan est inefficace : n’en êtes-vous pas la preuve ?

D’ailleurs, il est grand temps de dépoussiérer grand-mère Grammaire : cette « inflation terminologique » est impossible à maîtriser et, qui plus est, inutile. Nous sommes donc ravis d’apprendre le bannissement des COD, COI, COS et autres vilains attributs du sujet au profit du tout nouveau tout beau prédicat ! Poser la question « verbe + quoi/qui ? » pour trouver un COD ? Beaucoup trop compliqué ! Poser les questions « où ? », « quand ? » ou « comment ? » pour trouver des compléments circonstanciels de lieu, temps ou manière ? Quelle idée absconse ! Qui est le tortionnaire d’enfants à l’origine de ces infamies ? Il est évident que ces notions sont vraiment trop difficiles à acquérir pour des collégiens : pourquoi ont-elles été jusqu’à présent abordées dès le CE2 ? Non, décidément, l’école d’avant n’avait pas à cœur de faire réussir tous ses élèves !

Quel bonheur que cette formation qui n’a de cesse de nous répéter qu’il faut exclure à jamais « l’apprentissage par cœur d’étiquettes grammaticales »… Une vilaine réactionnaire ose pourtant une question : « Mais il faut bien que les élèves sachent ce qu’est un verbe, un nom, un adjectif : il s’agit pourtant d’étiquettes grammaticales qu’ils doivent mémoriser ? » La réponse, cinglante, ne souffre pas de contradiction : « Mais les collégiens connaissent ces notions, ils les ont apprises aux cycles 2 et 3 ! » Puisqu’ils les ont « apprises » à l’école primaire, il ne fait aucun doute que nos élèves les maîtrisent tous à la perfection : des élèves de 3e qui ne savent pas identifier un nom ou un adjectif, cela n’existe pas ! Et puis, quelle idée de vouloir appeler les choses par leur nom ? Comme si nous tenions compte de l’identité de nos élèves quand nous nous adressons à eux : il est tellement plus facile de les appeler « Machin » ou « Truc » que de chercher à retenir leurs prénoms.

Quant au complément d’agent (CA pour les intimes), quel intérêt de lui donner une étiquette ? « Du moment que l’élève sait manipuler une phrase passive, il n’est nul besoin de savoir ce qu’est un CA » ! Voilà qui est rafraîchissant ! Cette simplification salutaire, qui a pour but de faciliter la réussite de tous les élèves, doit sans doute s’appliquer à toutes les disciplines. Par exemple, en S.V.T. : à quoi bon savoir comment se nomment les organes du corps humain, du moment que le corps fonctionne ? À quoi bon savoir ce qu’est la photosynthèse, du moment que les plantes sont vertes et qu’on a de l’oxygène ? Ou en physique-chimie : à quoi bon connaître les planètes du système solaire, du moment que le Soleil brille dans le ciel ? En bref, pourquoi encombrer les cerveaux des élèves de notions abstraites ? Réjouissons-nous de cette simplification : il n’y a que des déclinistes fascisants pour penser qu’elle formera des simples d’esprit…

Il y a cependant encore quelques mauvais penseurs qui s’interrogent : « si les élèves ne savent plus ce qu’est un COD ou un COI, comment leur enseigner le latin ? Ils en ont besoin pour comprendre les cas et les déclinaisons… » Question éludée : inutile d’y répondre ! D’ailleurs, il est surprenant que certains parmi nous n’aient pas encore compris que le latin et son enseignement sont morts ! De quelles illusions se bercent donc ces nostalgiques d’ancien régime ? Une interrogation en amenant une autre, voilà qu’est soulevé le problème de l’apprentissage des déclinaisons en allemand… Parce que oui, il y en a encore qui croient que les élèves apprennent les déclinaisons en allemand. Décidément, quelle odieuse bande de ringards ! Quant à la règle d’accord du participe passé quand le COD est placé avant le verbe : débrouillons-nous comme nous pouvons… Nous aimons tant nous dépêtrer tout seuls : cela est tellement valorisant de voir que notre hiérarchie nous fait confiance !

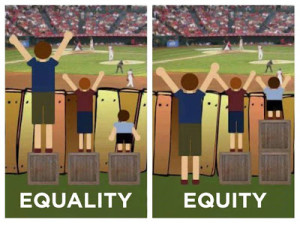

Au terme de cette première partie, nous sommes en émoi : cette journée tient ses promesses et nous brûlons d’impatience d’être formés à la « différenciation pédagogique ». Pour bien nous faire comprendre quel en est l’objectif, on nous présente une illustration intitulée « Equality vs. equity » :

L’objectif de la pédagogie différenciée et les intentions louables et bienveillantes qui animent les théoriciens de la réforme visent bien sûr à l’équité entre les élèves, afin de leur permettre à tous de réussir. Une affreuse mégère, perdue dans notre docte assemblée, grince des dents : « C’est bien beau tout ça, sauf que notre Éducation Nationale, pour mettre les élèves au même niveau, au lieu de donner plus à ceux qui ont moins, comme sur l’image, elle coupe la tête de ceux qui dépassent… ». Heureusement que le formateur n’a pas entendu cette réflexion sournoise ! Comme s’il fallait laisser des élèves réussir brillamment alors que d’autres ont tant de difficultés !

Le cours magistral – pardon, la formation – se poursuit par des notions théoriques fort enrichissantes : les sept postulats de Burns, les sept styles cognitifs, etc. Mais, soyons rassurés, on ne nous demande pas d’adapter notre enseignement à ces sept types différents ! Nous devons simplement VARIER les supports, VARIER les outils, VARIER les contenus, VARIER les activités… : nul doute que tant de variété palliera la diversité de nos élèves.

À ceux qui sont demandeurs d’exemples concrets, on suggère, par exemple, de donner des exercices supplémentaires à faire à la maison par les élèves qui rencontrent des difficultés. Ces derniers sont tellement demandeurs de travail en plus et ont une telle soif de progresser qu’ils ne manqueront pas de s’atteler à leurs exercices dès leur retour chez eux… Loin d’eux l’idée de râler et de voir ce travail supplémentaire comme une punition : nous savons bien que nos collégiens ont la maturité nécessaire pour comprendre que c’est pour leur bien.

Autre possibilité : diviser la classe en groupes de niveaux, afin de ne pas attendre la même chose des élèves qui ont des facilités et des élèves en difficulté. Quel beau principe que cette répartition par niveau ! Pourquoi, d’ailleurs, ne pas l’appliquer à l’échelle des classes, en séparant celles-ci en classes de bons élèves et en classes d’élèves « qui sont moins souvent en situation de réussite » ? Même une idée si lumineuse en fait ronchonner certains, qui maugréent dans leur coin : « Et qu’est-ce que je réponds, moi, à mon élève X qui me demande pourquoi, dans toutes les matières, il est dans le ”groupe des nuls” ? » C’est pourtant si simple : il suffit de lui expliquer qu’il n’est en aucun cas « nul », qu’il ne doit pas le prendre comme ça et que cela est fait pour le mettre « en situation de réussite », en appliquant le principe du « socioconstructivisme ». Et de lui expliquer ce qu’est le « socioconstructivisme », car nous sommes fiers d’avoir appris cette notion lors de notre formation, en citant Bruner : « Apprendre est un processus interactif dans lequel les gens apprennent les uns des autres ». D’où le travail de groupe… Tout de suite, nous sentons mieux la scientificité du principe et nous comprenons enfin pourquoi il faut désormais parler d’ « îlots bonifiés » plutôt que de banals groupes.

Après nous être repus d’une telle manne intellectuelle, il est temps pour nous de satisfaire à nos besoins alimentaires basiques. Les interventions de la matinée ayant duré plus longtemps que prévu, le troisième volet est reporté à l’après-midi, évinçant de facto la séance de travail en ateliers, à notre grand désespoir. Mais nous savons que nous ne perdrons pas au change et avons hâte de revenir après le déjeuner !

Nous reprenons donc cette formation édifiante avec la partie dévolue à l’évaluation. Malheureusement, notre digestion commence et nuit à notre capacité d’attention. Ce n’est pourtant pas faute de trouver de l’intérêt à cette thématique ! Notre cerveau ensommeillé parvient tout de même à retenir quelques bribes passionnantes et fort utiles…

Nous apprenons ainsi qu’ « il ne faut évaluer que des notions qui ont été vues en classe précédemment ». Quand on pense que certains enseignants présents ont exercé depuis des dizaines d’années sans savoir cela…

On nous conseille également d’évaluer les rédactions en plusieurs temps : d’abord le premier jet, puis le deuxième, dont nous noterons s’il tient compte des remarques formulées à l’occasion du premier. Nous qui craignions de ne pas avoir assez de copies à corriger, nous trépignons déjà à l’idée de lire, relire et re-relire la prose toujours inspirée de nos collégiens ! Ceci étant, nous ne devons pas nous priver d’évaluer « à l’oral » un élève dont nous savons qu’il a du mal à rédiger correctement : il peut tout à fait nous raconter son récit plutôt que de l’écrire. Pour ses camarades, ce ne sera que justice et ils ne verront bien sûr aucun inconvénient à fournir, quant à eux, davantage de travail. De toute façon, cela leur apprendra à avoir des facilités !

Mais nous retenons surtout que la dictée, c’est le Mal ! N’en déplaise à notre ministre adorée qui estimait qu’au primaire « des dictées quotidiennes sont indispensables » (dans une tribune publiée dans « Le Monde » en septembre 2015)… Non, nous martèle-t-on, « la dictée est l’exercice le plus injuste qui existe ! » Il n’y a que des professeurs sadiques et/ou idiots pour y recourir afin d’évaluer l’orthographe de leurs élèves… En effet, nous répète-t-on, « la dictée n’a jamais appris le français à qui que ce soit ». Ceux qui pensaient encore qu’une évaluation avait pour but de vérifier que les connaissances étaient acquises sauront désormais qu’elle sert avant tout à l’apprentissage, donc à faire acquérir des connaissances ! Exit donc la dictée, qui ne fait que sanctionner de manière perfide et perverse le niveau en orthographe des apprenants…

Par contre, nous sommes encouragés à faire des « dictées ciblées », sur un point précis. Nos élèves se focaliseront sur ce point à un instant t, s’attacheront à un autre aspect de la langue à un autre moment, et peu importe qu’ils oublient d’une dictée à l’autre les notions étudiées précédemment : qu’est-il besoin d’écrire en se concentrant sur différents éléments de la langue en même temps ? L’essentiel, nous le savons bien, est de ne surtout pas les traumatiser ni les mettre en situation d’échec !

Une voix rebelle se fait entendre : « Mais il y a une dictée au brevet, il faut bien qu’on y prépare les élèves ! » La réponse claque comme un coup de fouet bien mérité : « La dictée du brevet n’a rien à voir ! Il suffit de faire quelques dictées pendant l’année 3e ». D’ailleurs, « la maîtrise de la langue n’est pas la maîtrise de l’orthographe ! », nous explique-t-on pour clore le sujet…

À la fin de la journée, notre cerveau aura encore réussi à glaner quelques réflexions lumineuses. Par exemple, on nous assure que « nous n’avons pas le droit de mettre un 0/20 pour un devoir non rendu »… Certes, aucun texte officiel ne nous l’interdit, mais parole de formation vaut loi ! Et encore une fois, tant pis pour l’élève qui a fait son travail et a eu une mauvaise note qui baisse sa moyenne : la prochaine fois, il ne rendra pas le devoir demandé, cela fera moins à corriger pour son enseignant !

Au détour d’une digression, on nous rappelle également qu’une séquence ne doit absolument pas dépasser trois semaines. En effet, « l’élève ne peut pas comprendre ce qu’est une séquence et sa cohérence si elle dure plus de trois semaines ! ». Celui qui envisagerait une séquence de cinq semaines sur Cyrano de Bergerac n’a donc rien compris à rien : comment ses élèves pourraient-ils concevoir que cette séquence interminable a une cohérence thématique et porte sur une seule et même œuvre ? Ce serait par trop surestimer leur intelligence…

Cette journée se termine donc comme elle avait commencé, dans la joie et la bonne humeur, chacun quittant les lieux le sourire aux lèvres et riche d’idées nouvelles pour prendre en compte les élèves dans leur diversité et les faire tous réussir. Nous avons conscience de devoir changer nos enseignements, obsolètes, dépassés et de piètre qualité. Et nous nous prenons déjà à rêver à nos futurs cours de grammaire, à la terminologie simplifiée : tout sera tellement plus facile quand nous montrerons à nos élèves qu’un « complément de verbe est obligatoire et que cela peut se vérifier par les tests de pronominalisation et de passivation »… Facile, on vous dit !