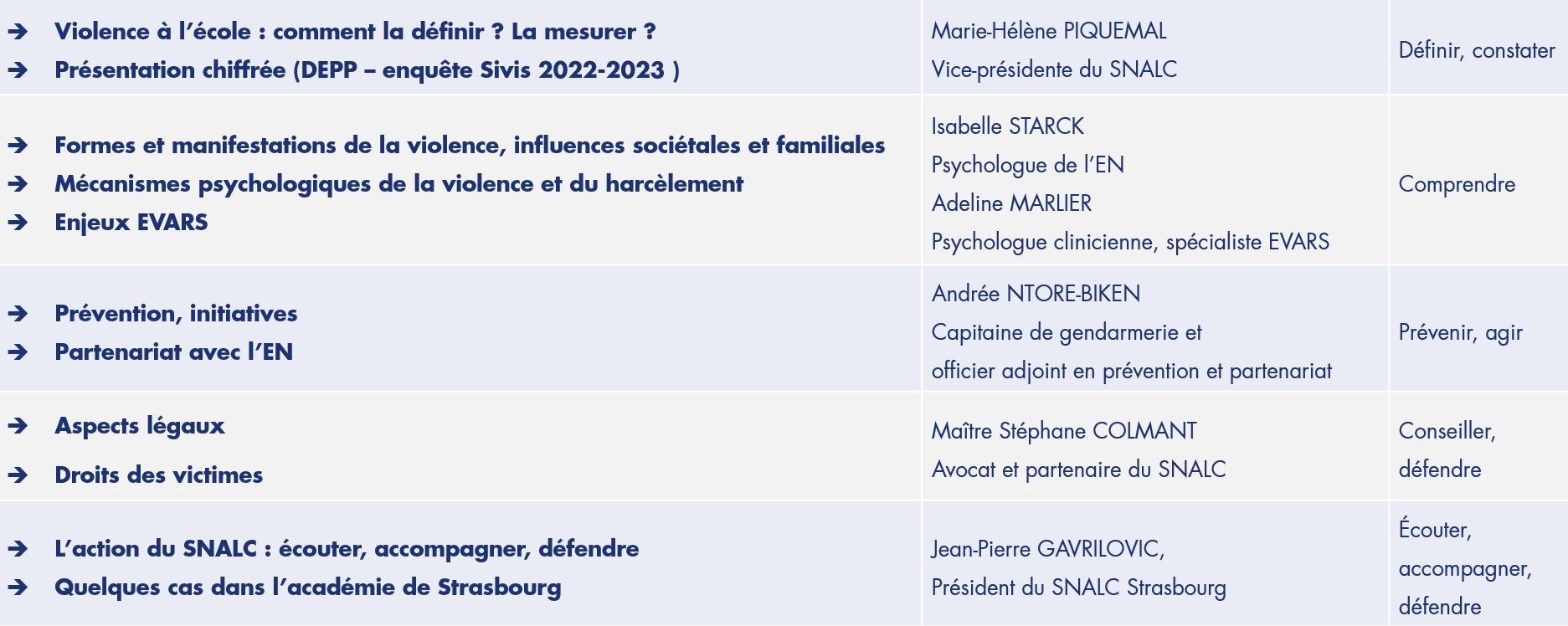

Table des matières

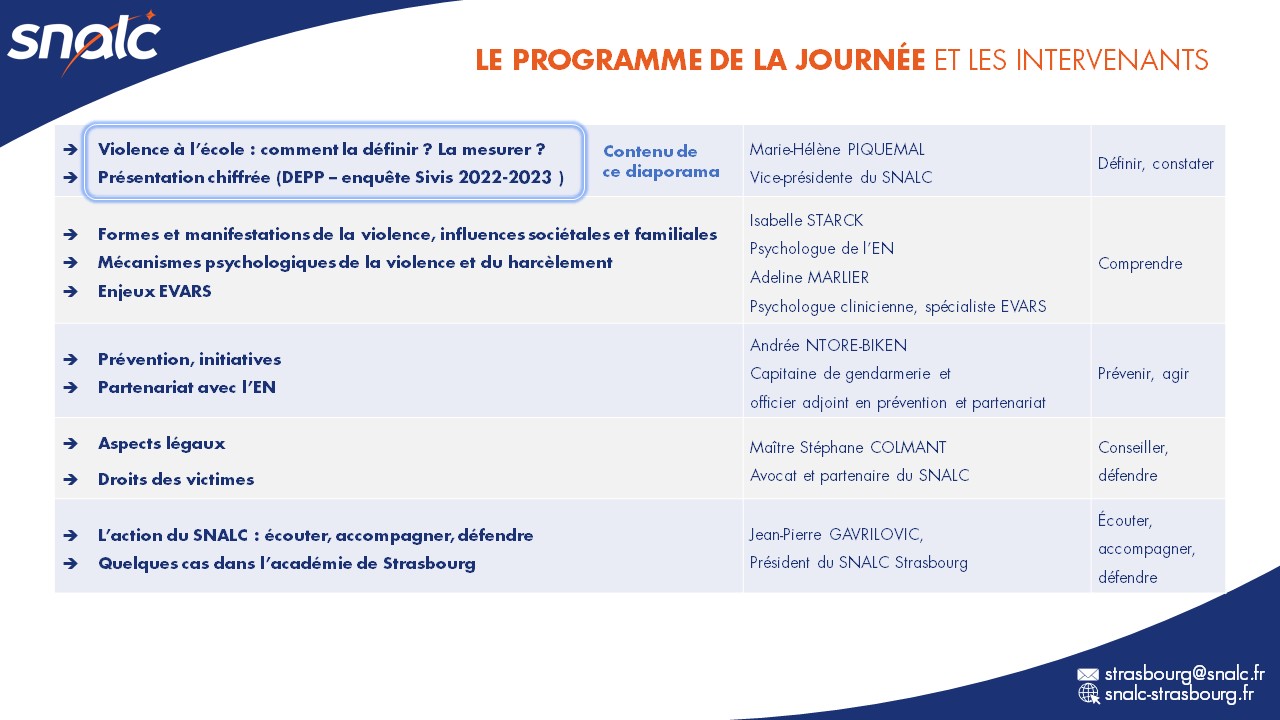

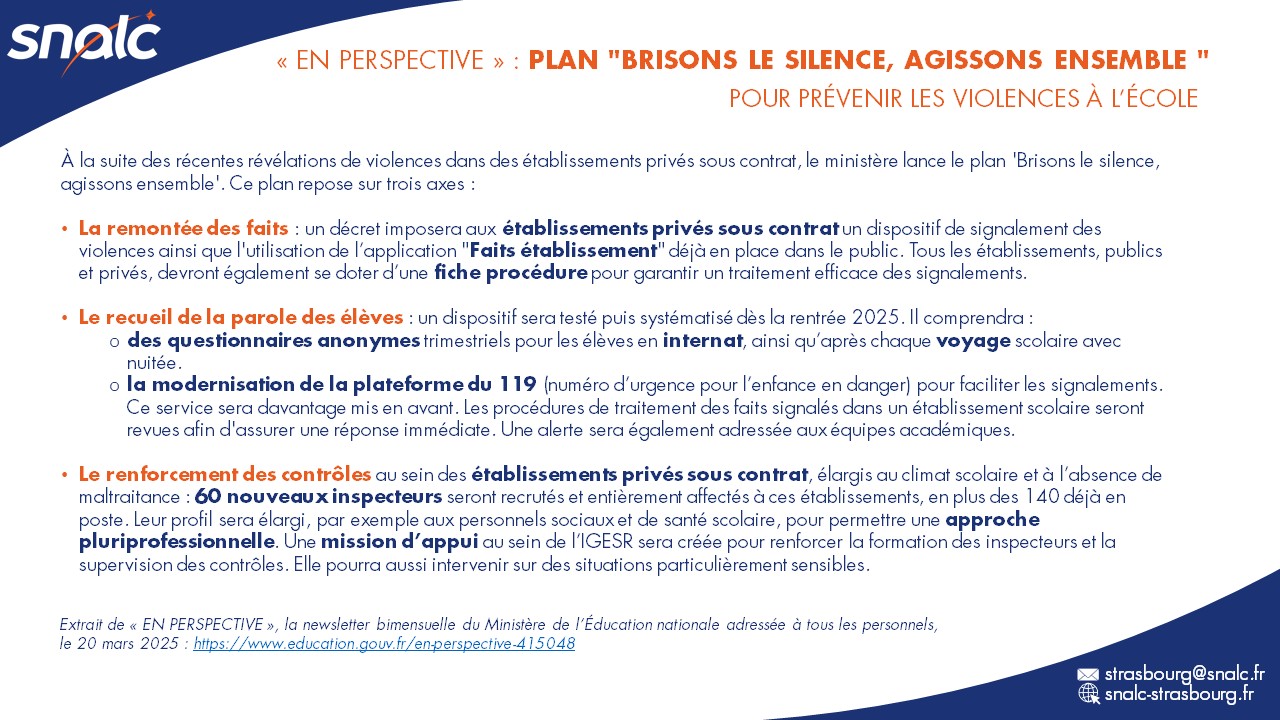

Le programme de la journée et les intervenants

Le congrès académique du SNALC Strasbourg, portant sur la prévention de la violence dans les établissements scolaires, véritable phénomène de société, s’est tenu ce mardi 25 mars 2025 au pied de la cathédrale dans un cadre romantique, au charme suranné : le lycée Fustel de Coulanges. Cet événement a fait salle comble (plus d’une centaine de participants) et la journée s’est déroulée dans une ambiance conviviale devant une assemblée concentrée pour ne rien manquer des débats et des échanges marquants entre public et intervenants.

Nous avons assisté à un congrès au contenu riche et dense, sous l’impulsion de nos quatre intervenants, invités d’honneur : Mme Marie-Hélène PIQUEMAL, Vice-Présidente nationale du SNALC, Maître Stéphane COLMANT avocat au barreau de Paris, pour les questions d’ordre juridique, Mmes Adeline MARLIER psychologue clinicienne et spécialiste EVARS, Isabelle STARK, Psy-EN et psychologue clinicienne, et le Capitaine Andrée NTORE-BIKENE, capitaine de Gendarmerie, officier adjoint Prévention et partenariat.

Nous les remercions pour leur investissement et leur disponibilité.

Un accueil "en vers" et contre tous les clichés

L’ouverture du congrès a donné lieu à une véritable envolée lyrique à deux voix avec la poétesse Jane ARM et Jean-Pierre GAVRILOVIC sur le thème du harcèlement moral.

Un moment de pure poésie où charme, beauté et gravité se sont mêlés harmonieusement pour aborder un sujet d’actualité préoccupant.

Quelques grammes de finesse et de légèreté dans un monde où brutalité et incivilités de tous ordres prennent le pas sur l’empathie et la bienveillance.

Le public a apprécié l’originalité de cette entrée en matière.

Lire le poème de Jane Arm, « J’écris mes cris »

dédié à la lutte contre la violence, le harcèlement moral.

Le président académique du SNALC : Jean-Pierre GAVRILOVIC, dès l’ouverture du congrès, a donné le ton en évoquant la violence omniprésente, prenant des proportions inattendues via les réseaux sociaux, qui gangrènent véritablement le système de l’intérieur, tel un cheval de Troie et dont les collègues peinent à se défaire. À cette occasion, le président académique a rappelé la liberté de ton du SNALC et notre priorité : la défense des intérêts de nos adhérents.

L’accent a également été mis sur l’empathie, la posture professionnelle et les RH. À ce propos, un membre du bureau académique s’est livré à un témoignage édifiant sur la maltraitance institutionnelle des personnels de la part de l’Inspection académique (propos humiliants et dénigrement à l’égard de ces derniers). Voir à ce sujet nos articles parus sur le site :

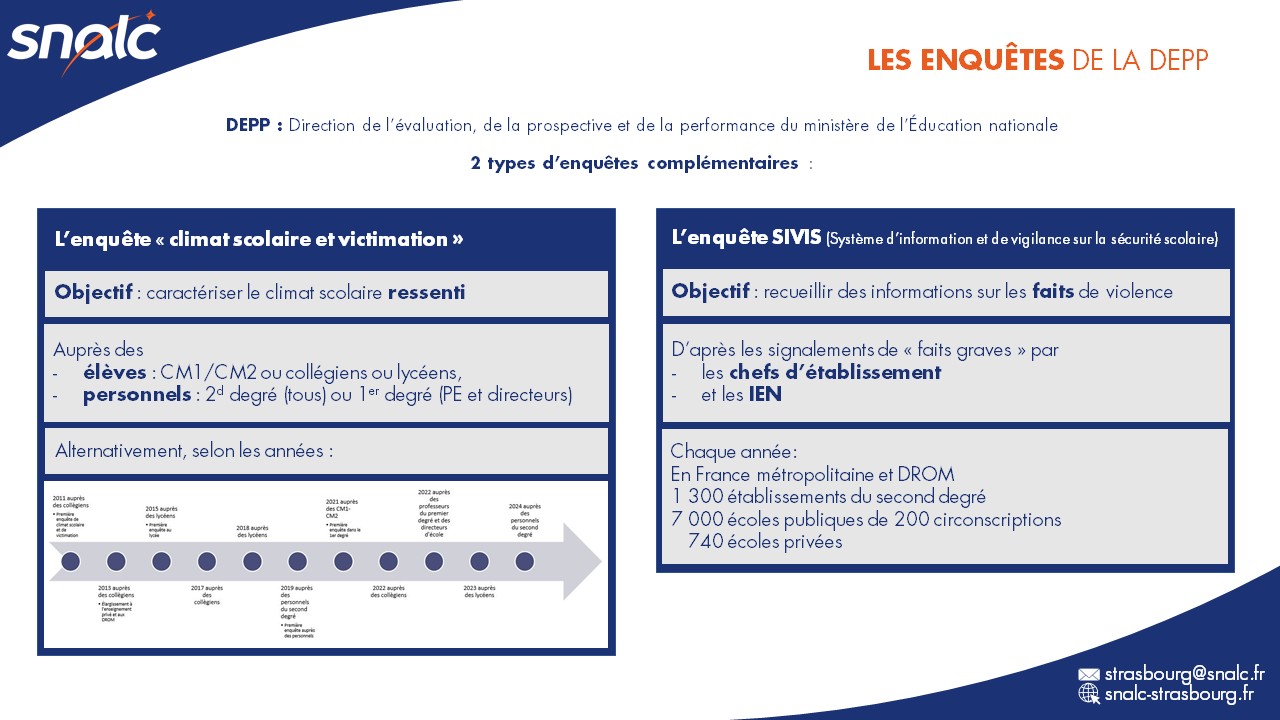

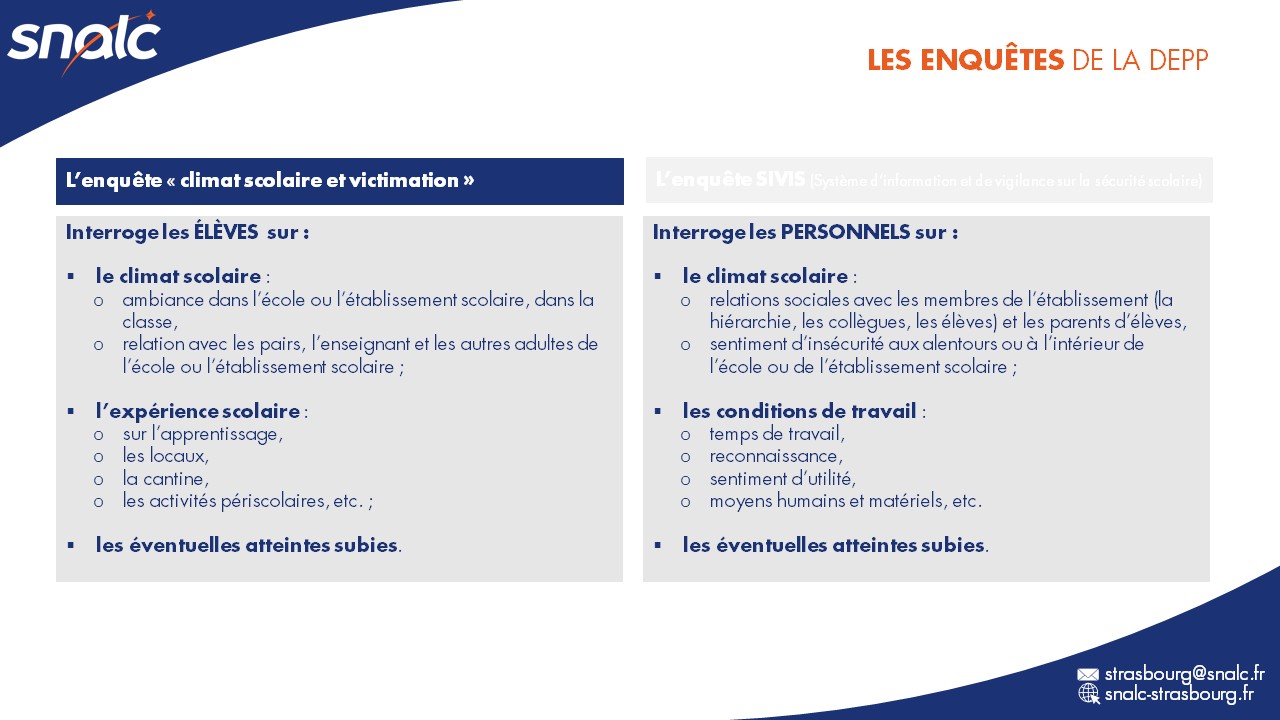

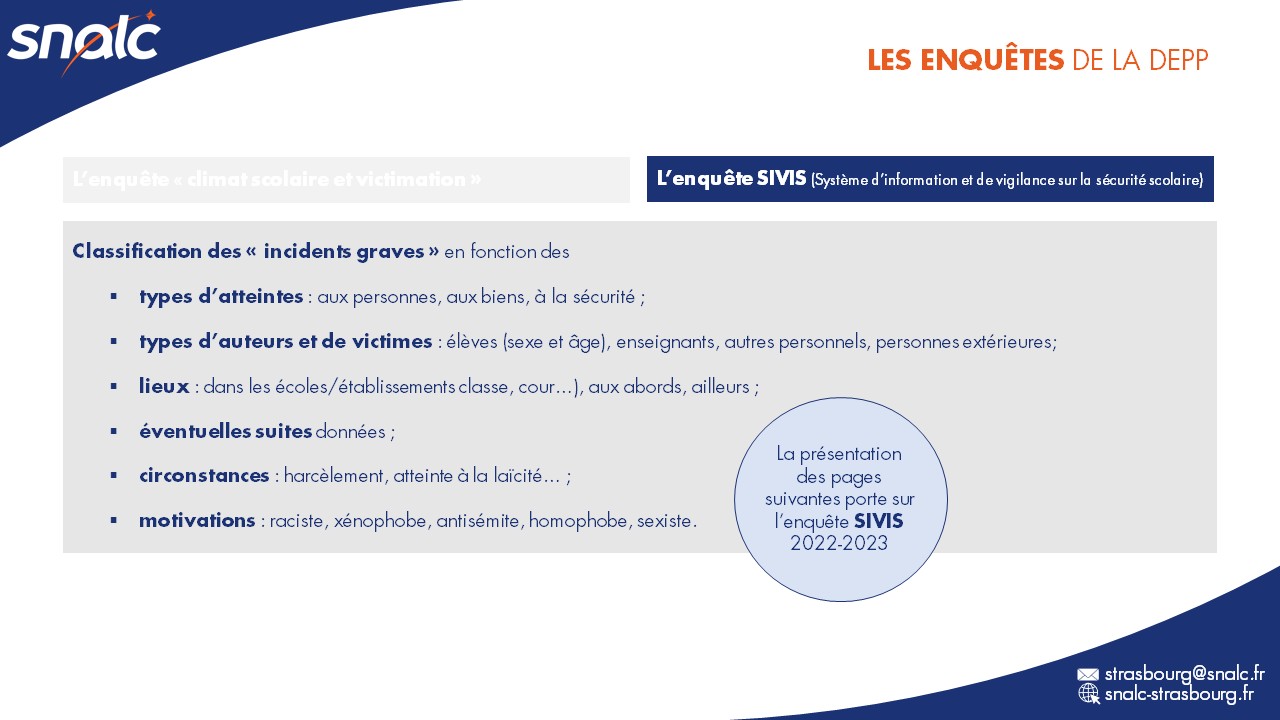

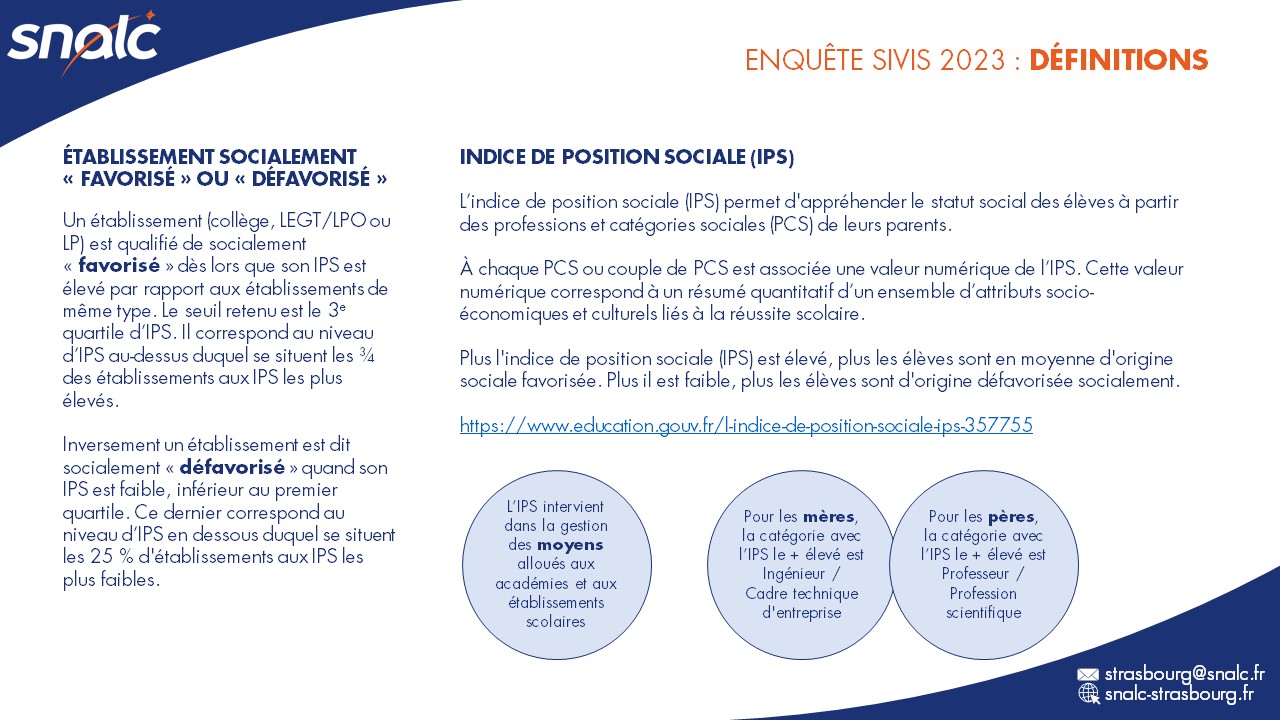

Violence à l'école : comment la définir, la mesurer ?

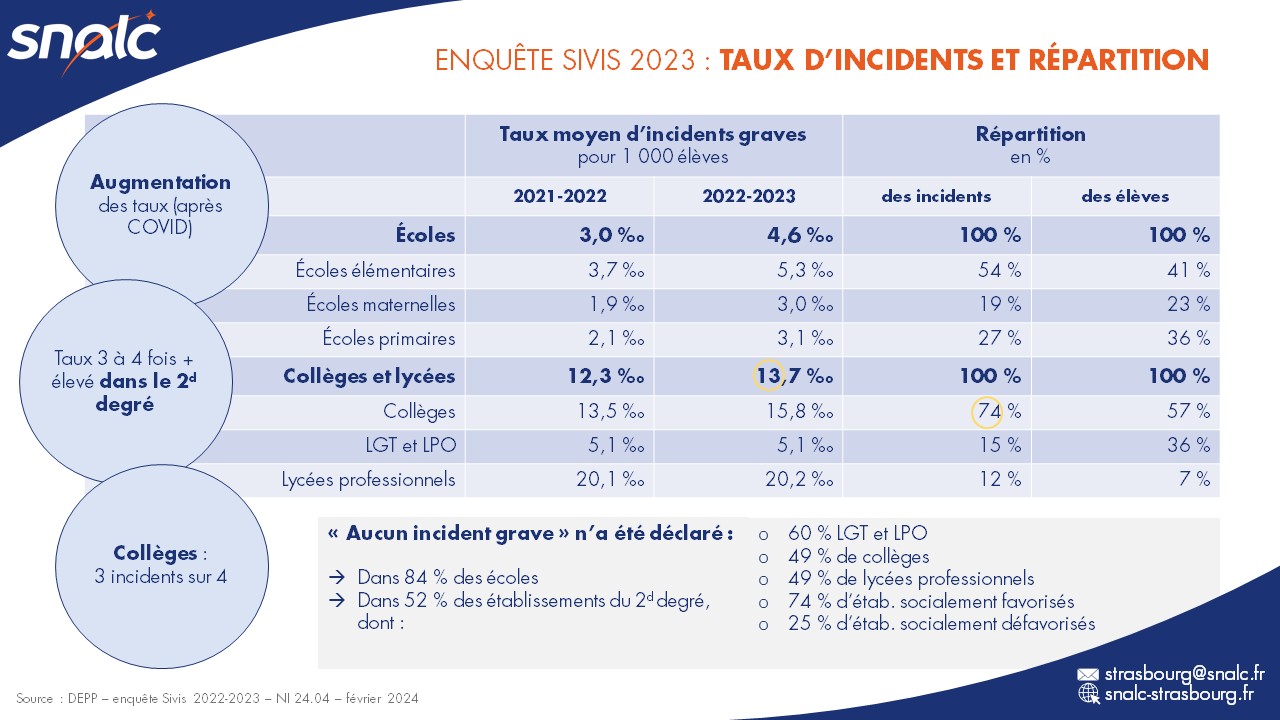

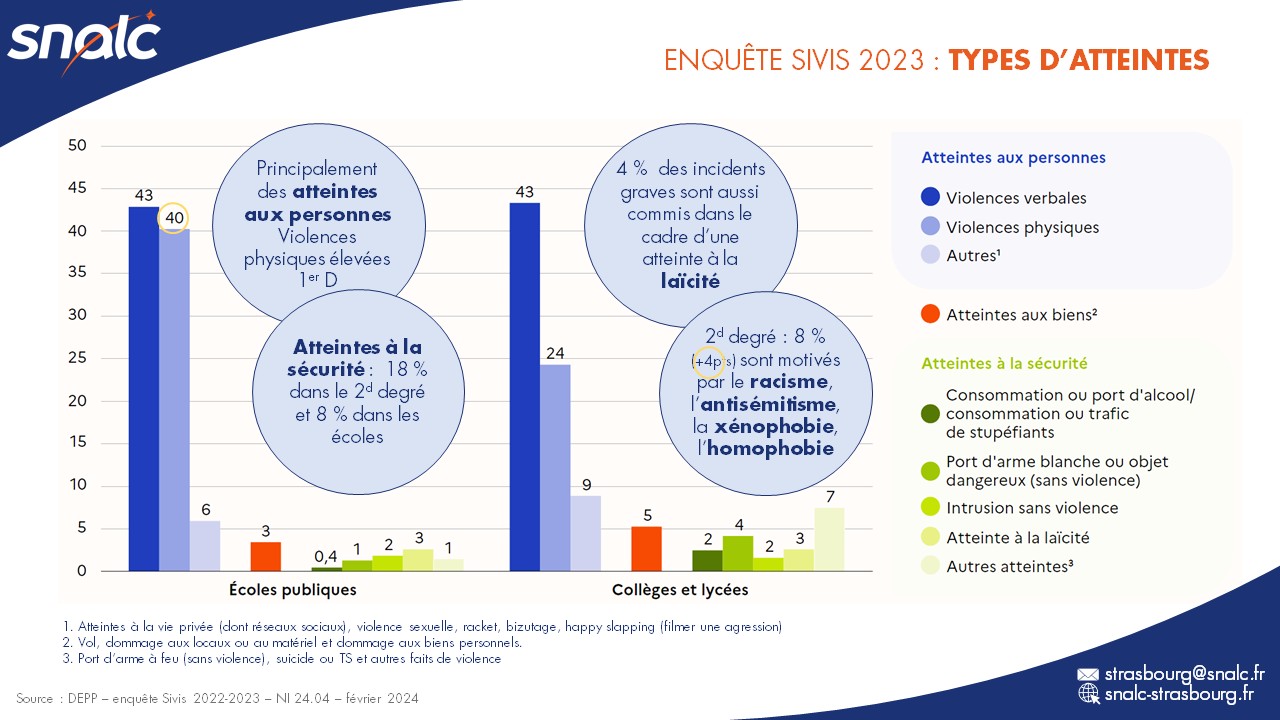

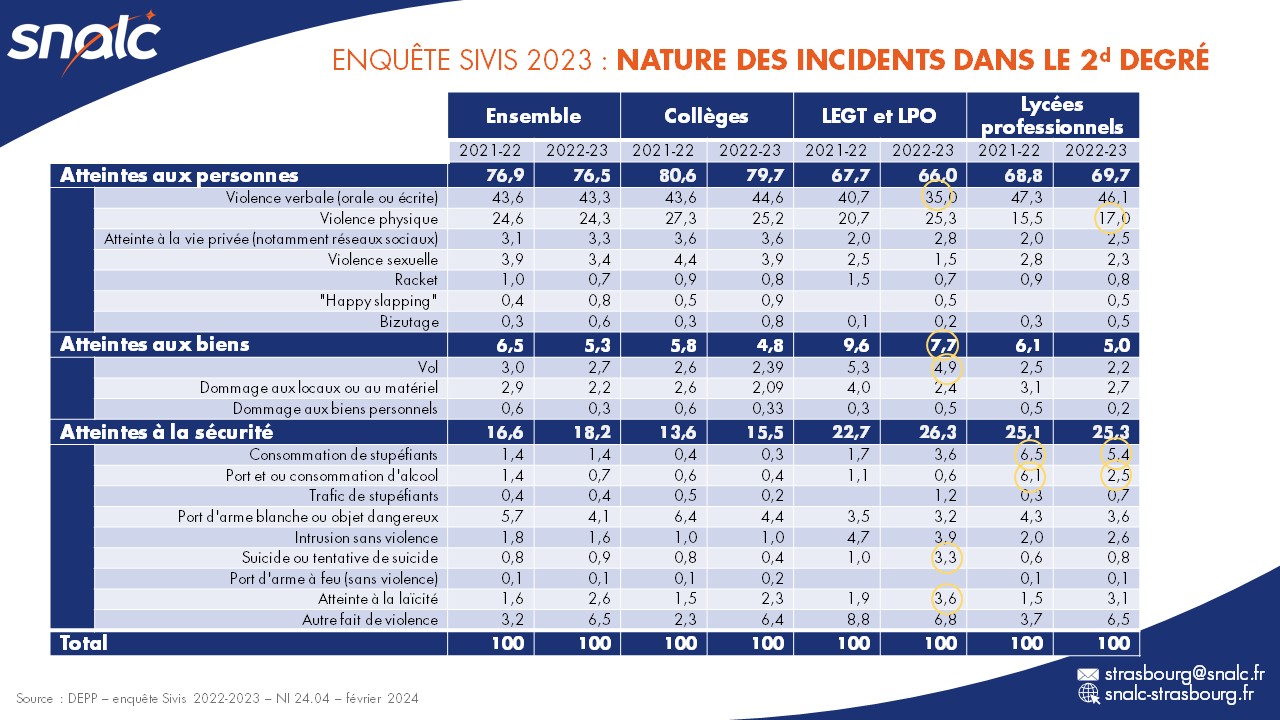

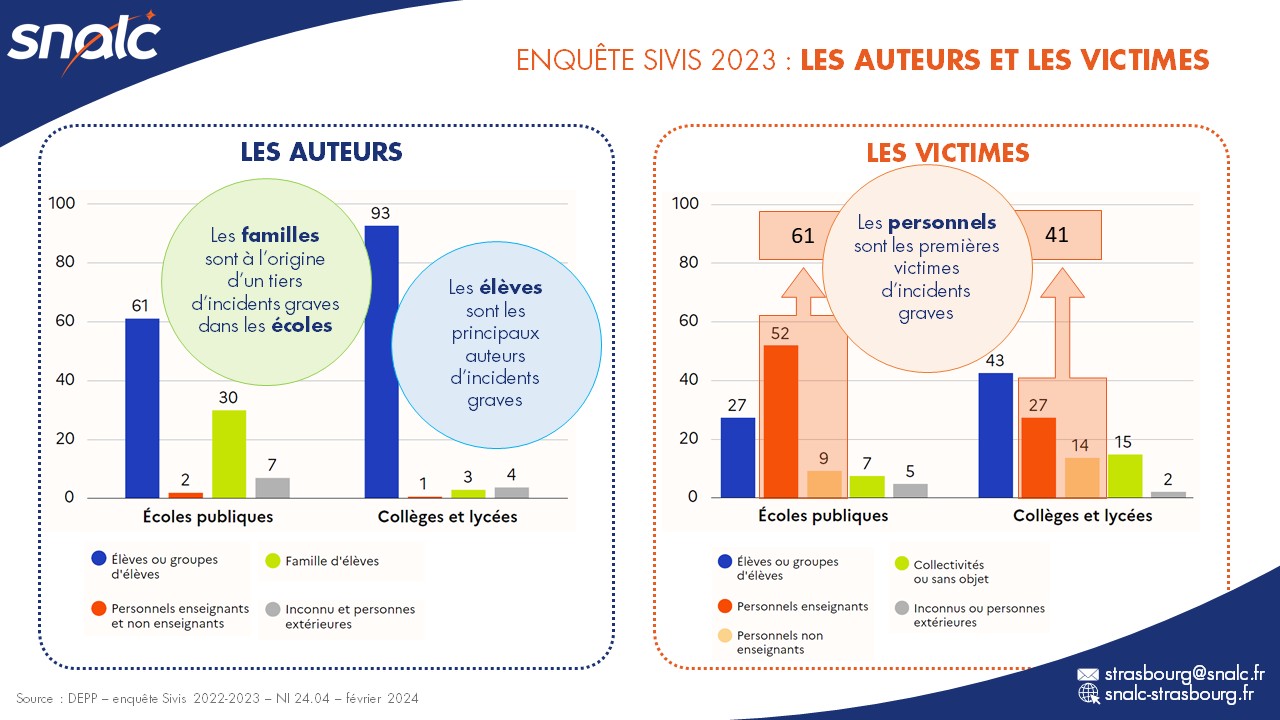

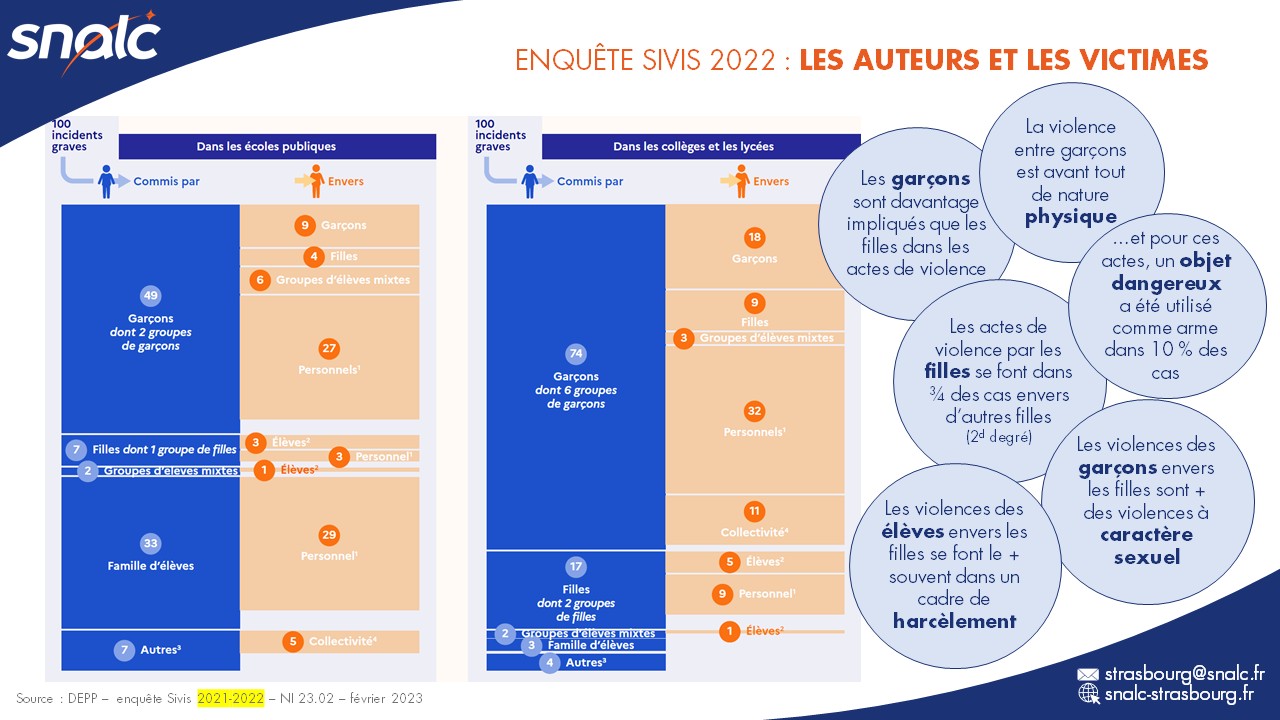

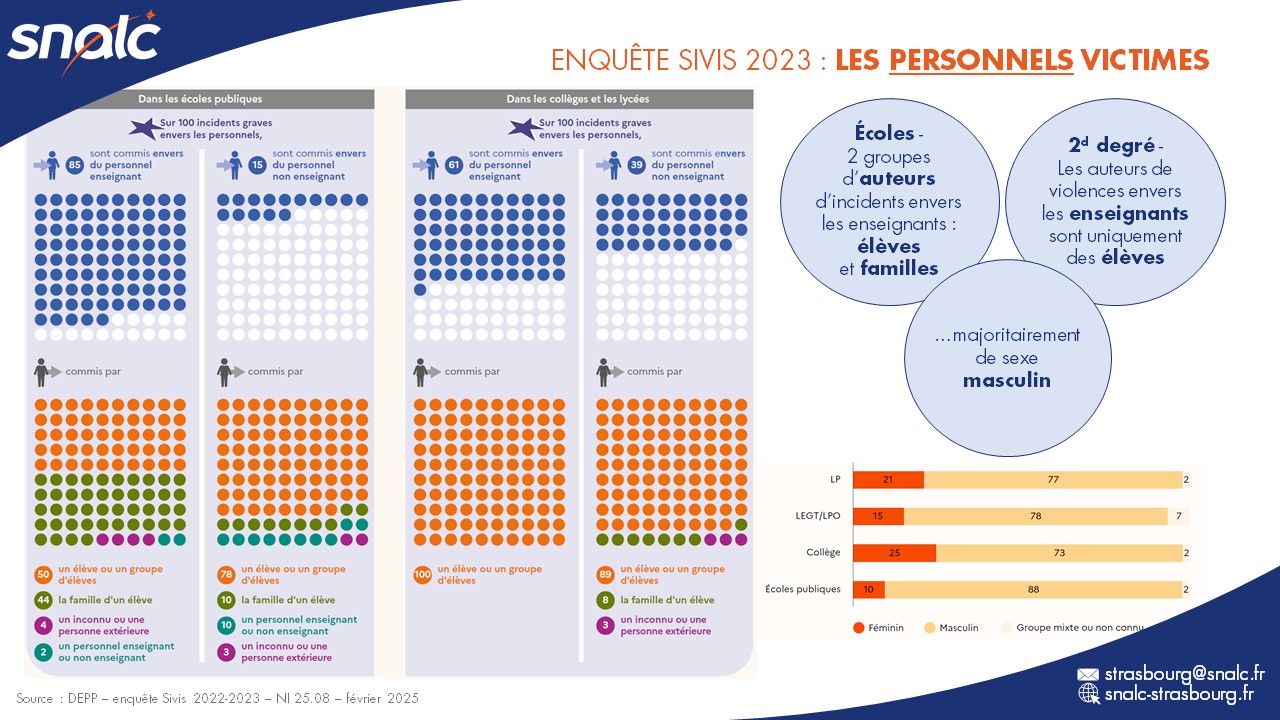

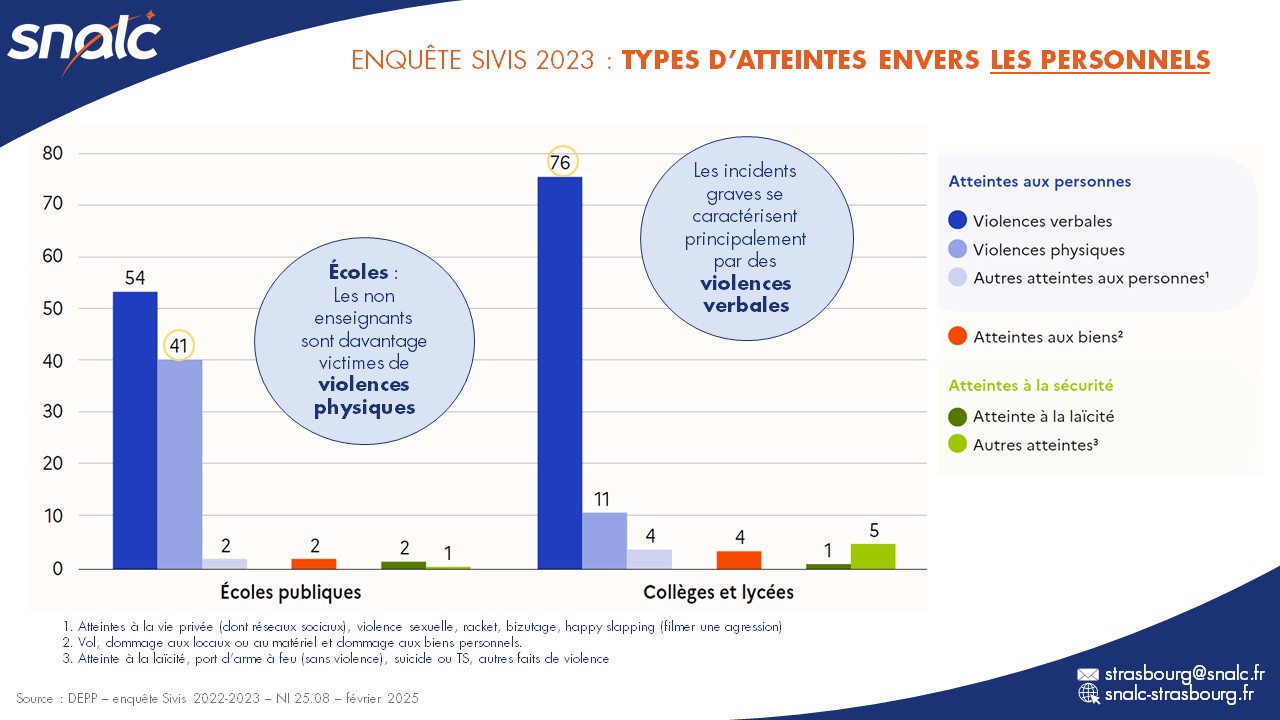

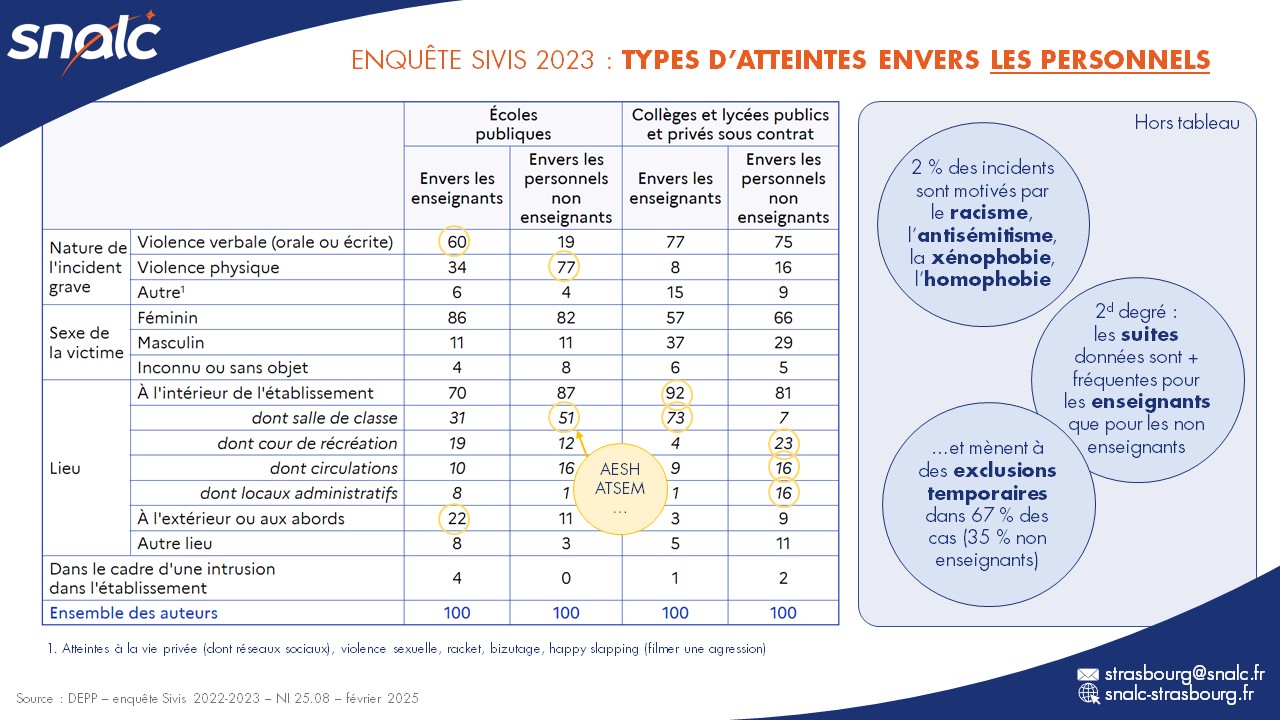

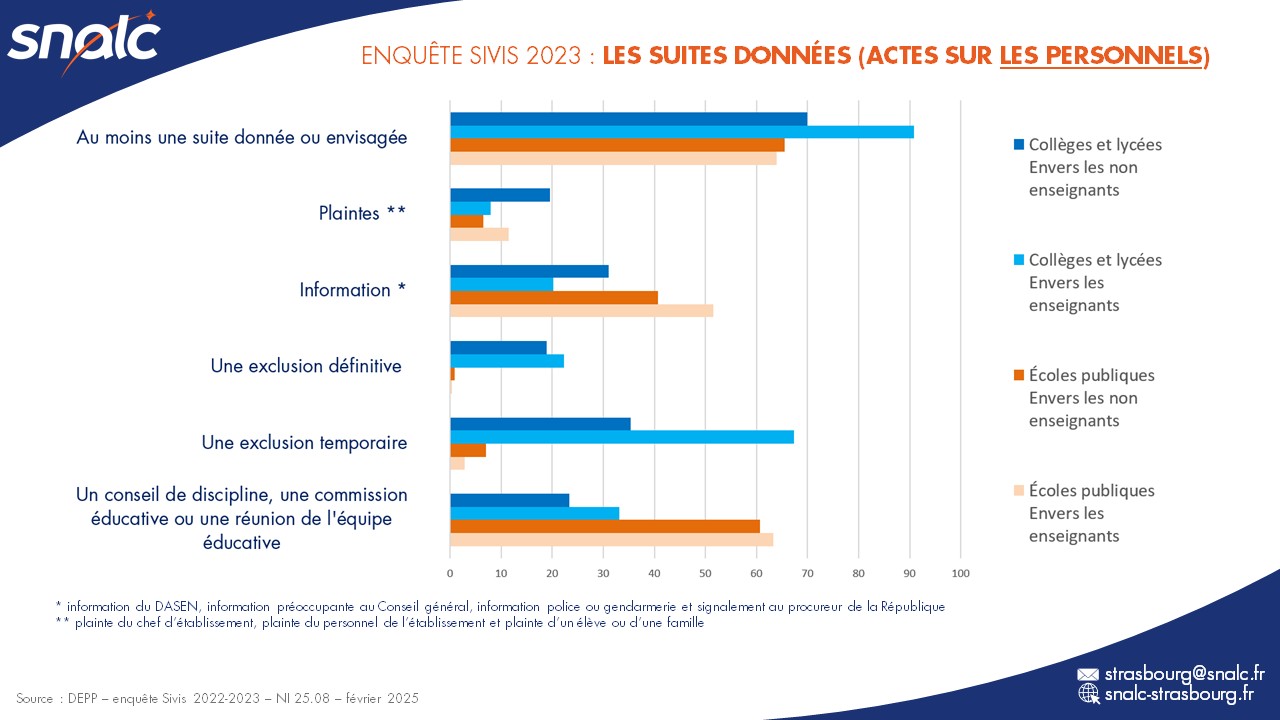

Ces dernières années, nous avons constaté une augmentation préoccupante des incidents de violence verbale et physique qui affectent non seulement les élèves, mais aussi le personnel éducatif et administratif.

Les répercussions de la violence scolaire sont profondes et affectent l’ensemble de la communauté scolaire :

- Pour les élèves victimes, les impacts psychologiques incluent anxiété, dépression et, dans certains cas, un désengagement scolaire massif, entraînant une baisse des résultats académiques.

- Les enseignants et le personnel ne sont pas exempts de ces conséquences, subissant un stress professionnel important, ce qui conduit à une nette dégradation des conditions de travail.

- Enfin, les familles des élèves subissent également une pression souvent marquée par l’incompréhension et un sentiment d’impuissance face à ces situations.

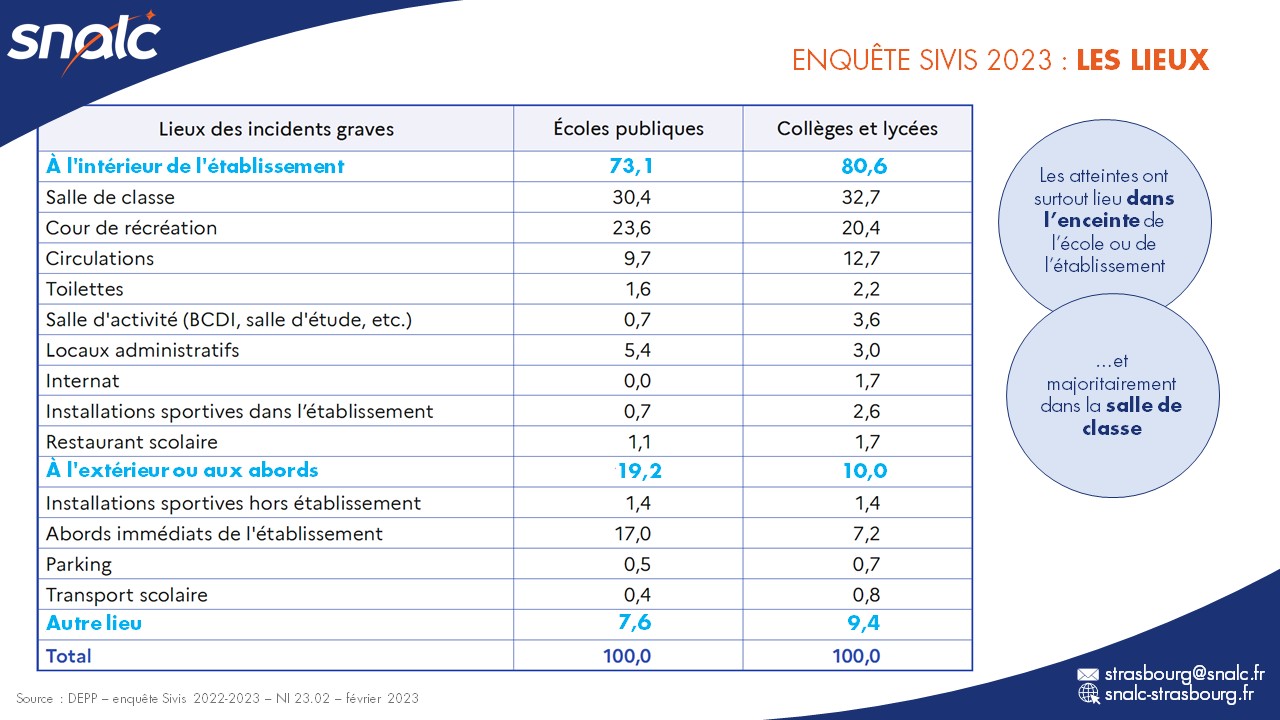

L’École devrait être ce sanctuaire de l’épanouissement intellectuel, du jeu de récréation… C’est hélas souvent aujourd’hui le lieu du triste jeu de la domination. Loin d’être un cocon protecteur, elle est en réalité très perméable aux influences sociétales. Les facteurs qui contribuent à cette violence sont multiples et incluent des influences socio-économiques et des dynamiques familiales complexes. Le rôle des médias et de la culture populaire ont aussi une part dans ces faits. Quant aux nouvelles technologies, elles peuvent fournir des outils puissants, tels que des applications et plateformes de signalement, mais posent des questions importantes concernant la vie privée, notamment avec les cas croissants de cyberharcèlement et d’emballement.

Peut-on encore imaginer une école, un collège, un lycée où chaque élève, chaque enseignant, chaque membre du personnel évoluerait dans un environnement serein, sécurisé et propice à l’apprentissage. ? Est-ce désormais une utopie ? Peut-être. Nous sommes réunis en ce congrès pour faire avancer cette ambition vers une réalité tangible.

Aujourd’hui, nous ouvrons un espace de dialogue pour aborder un sujet aussi sensible qu’urgent. Bien entendu, aborder la violence scolaire, c’est un peu comme ouvrir une boîte de Pandore… nous ne sommes toutefois pas là pour déclencher des catastrophes, mais pour trouver des solutions ensemble !

Durant ce congrès, nous aurons l’occasion d’entendre des témoignages édifiants de survivants de la violence scolaire. Ces récits sont importants pour humaniser les statistiques et donner une voix à ceux qui ont souffert, qui souffrent encore.

Chacune de ces interventions contribuera à enrichir notre compréhension collective et à outiller les participants avec des connaissances théoriques, pratiques et des stratégies efficaces pour combattre la violence à l’école.

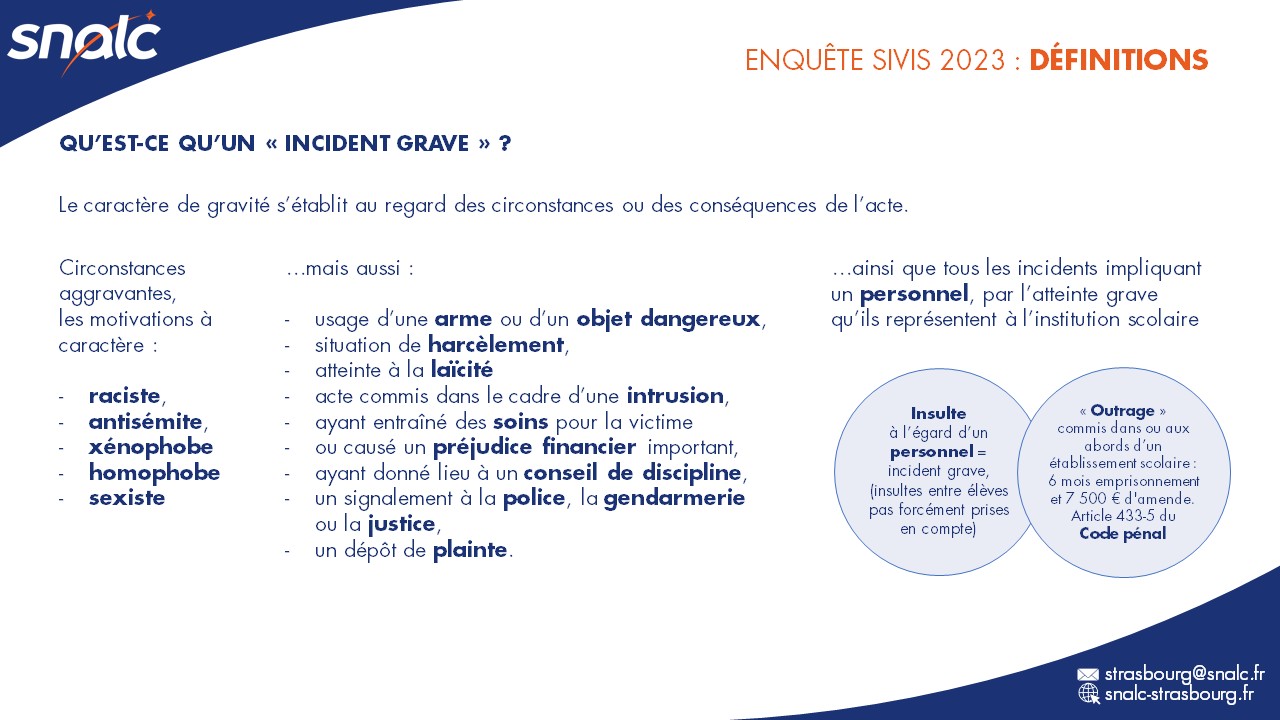

Pour aborder efficacement la question de la violence en milieu scolaire, nous devons d’abord en comprendre les différentes facettes. La violence peut prendre plusieurs formes : physique, telles que bagarres entre élèves et agressions à l’égard d’un personnel ; morale, écrite ou orale, par le biais d’insultes, de menaces ou de cyberharcèlement ; ce peut être une atteinte aux biens et au matériel, ou encore à la sécurité ; on parle aussi parfois de violence institutionnelle…

Nous entendrons des professionnels de la santé mentale et des forces de l’ordre présenter leurs approches et interventions réussies, en prévention, en sensibilisation, en intervention, en réaction.

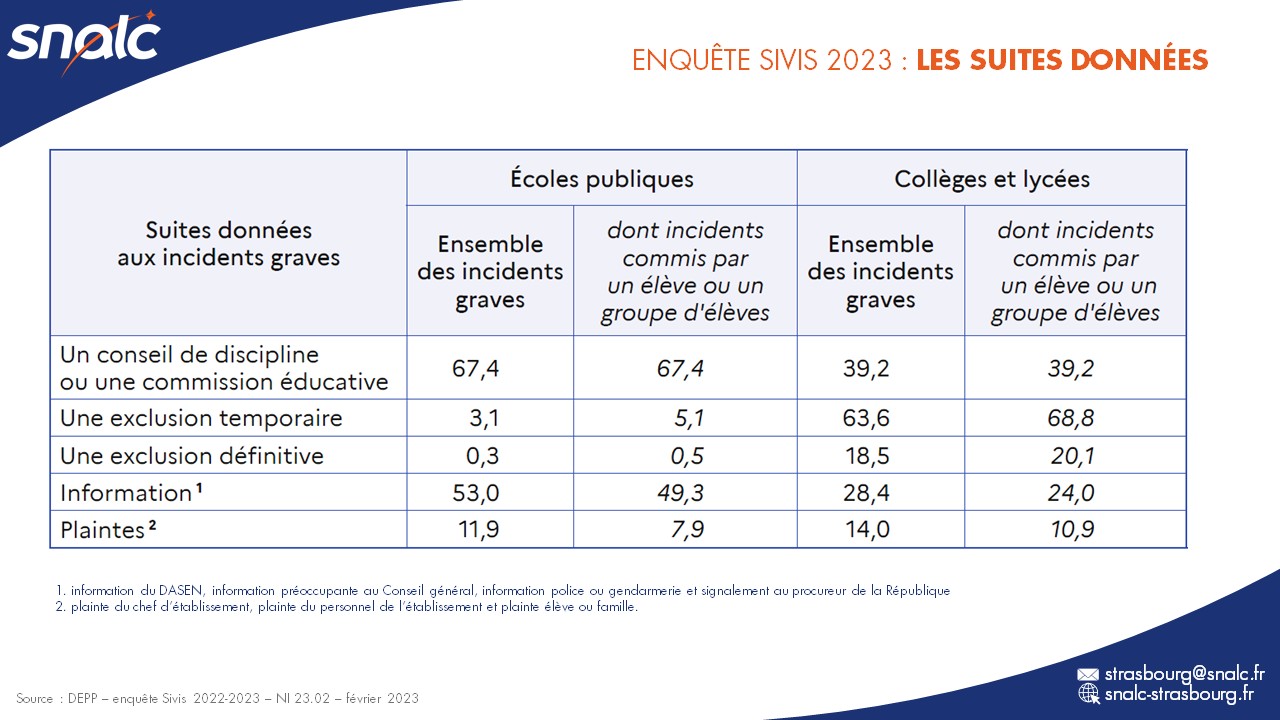

Pour faire face à la violence à l’école, il est impératif de développer des stratégies efficaces. En cas d’incident, des protocoles d’urgence doivent être établis pour assurer une réponse rapide et efficace. Enfin, il est crucial d’élaborer et de faire respecter des politiques claires et justes, en collaboration avec les autorités législatives pour soutenir des politiques éducatives équilibrées.

Mécanismes psychologiques de la violence et du harcèlement

Les épisodes violents:

Les personnels ou les élèves victimes d’épisodes violents, en cas d’agressions verbales ou physiques, réagissent différemment selon les cas: sidération et dissociation psychique sont des phénomènes courants qui induisent une incapacité à réagir face aux évènements traumatisants, dans un réflexe de survie, pour nous couper de ce que nous vivons. La perception des lieux peut être modifiée (repérage espace/temps), des difficultés à décrire le fil des évènements traumatisants sont observées. La dissociation peut réapparaître plus tard, tel un effet rebond.

Les épisodes violents sont surmontés au bout d’un mois, en temps normal. S’ils persistent au-delà de 3 mois, on parle alors de syndrome post-traumatique (SPT).

Les symptômes les plus courants du SPT sont les souvenirs ou flash-back, les cauchemars, les pertes de mémoire, ou des sentiments négatifs éprouvants tels que crainte, horreur, colère, culpabilité, détachement, irresponsabilité, ou encore hypervigilance et insomnies…

Comment y remédier et améliorer l’état de la victime d’agression?

- La parole: il ne faut pas hésiter à parler de l’évènement à l’origine du trauma, pour extérioriser les sentiments de mal-être.

- La nécessité d’être entouré par ses proches (famille ou amis), élément important pour le rétablissement et la guérison.

- Éviter de consommer des médias, dont l’effet anxiogène peut aggraver les symptômes.

Gestion de la violence chez les adolescents: savoir observer les réactions. Le manque de respect déclenche fréquemment une violence incontrôlée. La généralisation des propos sur un thème précis peut provoquer un sentiment de révolte, d’incompréhension, d’injustice chez l’interlocuteur.

Comment réagir? Évitez les attitudes de défi, comme la posture bras croisés, ne pas interrompre l’interlocuteur, lui demander de s’asseoir, le laisser s’exprimer librement en l’invitant à verbaliser ses émotions, user du silence, commenter brièvement, répondre à sa logique, en pratiquant le reflet des émotions : « Oui, c’est vrai… » et gérer son propre stress.

Se poser la question suivante: Que cherche le jeune qui vous défie ?

Documentation et recommandations: ouvrage de Daniel Favre: « Transformer la violence des élèves » aux Éditions DUNOD. « La violence chez l’élève produit un plaisir apparenté à une forme de toxicomanie sans drogue. Mais il est possible de convertir cette violence en restaurant le vrai désir d’apprendre. Tel est le parcours de ce livre qui s’articule en 3 volets : 1. Le fonctionnement cognitif et affectif de notre cerveau. 2. Les moyens pour réduire et prévenir la violence. 3. Les outils d’une formation des enseignants à la prévention de la violence. Un ouvrage novateur sur un sujet central pour l’éducation : peut-on encore enseigner des élèves violents ? »

Autres sources intéressantes : Cn2r Centre National de Ressources et Résilience :

Pour aller plus loin :

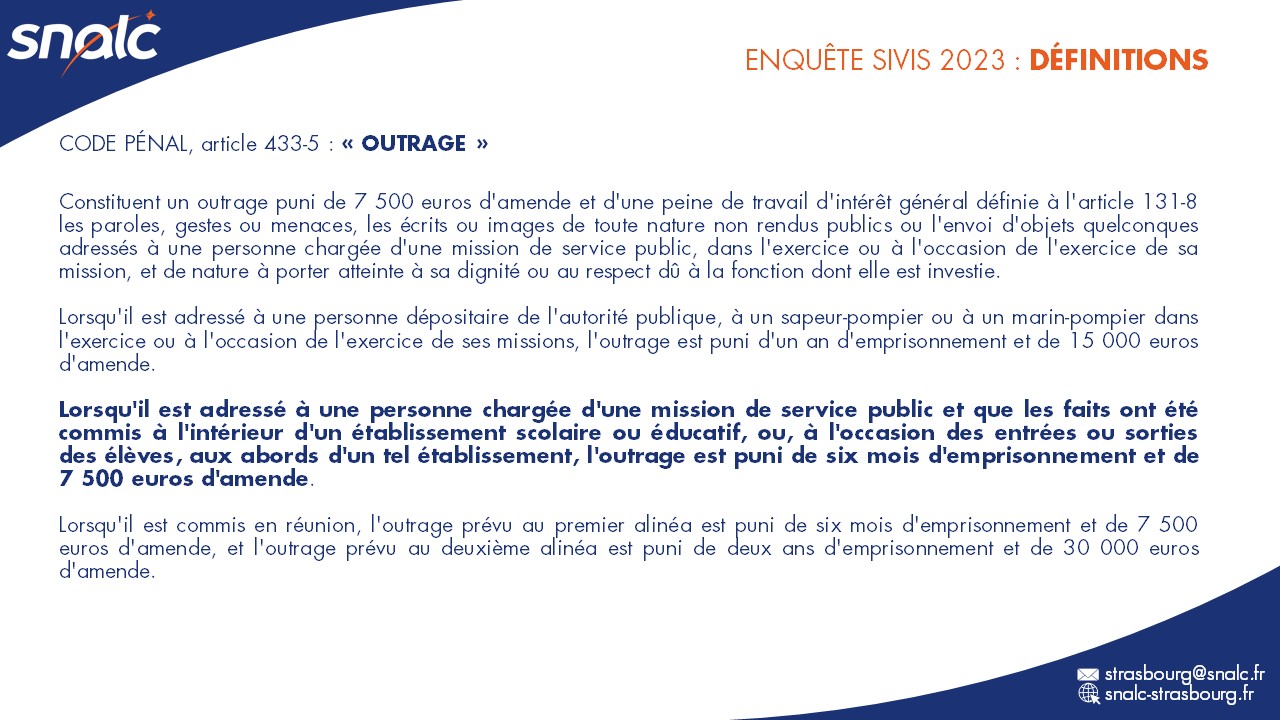

Aspects légaux et droits des victimes

Maître COLMANT a évoqué le principe des vases communicants pour expliquer le phénomène de judiciarisation croissante au sein de la société contemporaine; l’intérêt pour la chose politique recule, on sollicite donc davantage la voie juridique pour régler les conflits, en invoquant le secours de la loi.

Les tribunaux judiciaires sont engorgés et les juges doivent gérer un grand flux ininterrompu de dossiers… La médiation préalable est obligatoire, mais ne fonctionne pas. Au T.A. (Tribunal Administratif) de Melun par exemple, seuls 78 dossiers sur 10.000 par an seront traités.

Ont été évoquées l’utilité des Fiches RSST (Registre de Santé et de Sécurité au Travail), les différences entre main courante et plainte, la protection fonctionnelle (voir Focus protection fonctionnelle). Il est possible de signaler les infractions par le biais de la fiche RSST, mais celle-ci peut être lue par tout le monde.

Comment agir, face à l’incivilité? Compléter le registre de santé et de sécurité au travail RSST, document réglementaire mis à la disposition des personnels et usagers de l’établissement scolaire. Pour plus d’infos : voir ci-dessous.

Le RSST ne permet pas de signalement nominatif. La main courante, quant à elle, permet simplement d’enregistrer les faits, un évènement ou une circonstance particulière (c’est une photo, un instantané d’une situation à l’instant T). L’enregistrement d’une main courante n’est pas communiqué aux tiers, mais permet d’avoir accès ultérieurement, lors d’un dépôt de plainte par exemple, aux informations préalablement signalées (usage interne).

Risques du dépôt de plainte : faits insuffisants ou dénonciation calomnieuse qui peuvent se retourner contre vous. Le mis en cause fait l’objet d’une convocation.

Vous êtes victime et mis en cause pour une mauvaise note, une heure de retenue, un problème lié à l’inclusion scolaire, vous faites l’objet de discrimination ou de harcèlement, etc…

Dans ce cadre, sachez que vous pourriez faire l’objet d’une décision d’ouverture de procédure disciplinaire. Le TA rappelle que le simple fait d’informer les parents qu’un l’élève est en situation de mal-être peut vous nuire. Précision: on ne peut pas sanctionner une personne 2 fois pour les mêmes faits. Il arrive que le Rectorat temporise et préfère payer des indemnités, plutôt que de recourir à une nouvelle procédure disciplinaire.

Les précautions utiles: ne plus recevoir un élève seul et veiller à instaurer une vigilance, face aux réseaux sociaux. Ne pas participer à une boucle WhatsApp. Vous êtes le seul adulte au milieu des enfants et pourriez donc facilement être inquiété. Attention également aux publications sur Facebook ! Ne pas mentionner la fonction enseignant. Les risques encourus: création d’un faux profil sur Facebook, usurpation d’identité par des élèves mal intentionnés qui pourraient se faire passer pour vos amis. Veillez également à faire bon usage de vos messageries professionnelles et académiques, qui peuvent être examinées, en cas de décès ou de CLD (Congé Longue Durée) pour assurer la continuité du service public. Le premier réflexe est de culpabiliser, mais il faut absolument rester discret et ne pas avouer une faute. Vous avez le droit de garder le silence. Le Conseil d’État a apporté des précisions sur le droit pour une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, d’être préalablement informée qu’elle peut se taire. Cette disposition fait partie de vos droits, lors d’une enquête administrative ou disciplinaire.

Le harcèlement managérial :

Notion de réitération dans le harcèlement moral. Le réflexe à adopter: déposer une main courante et tenir un carnet de bord (en notant les faits chaque jour) pour avoir les dates précises des faits de harcèlement.

En matière pénale, la preuve est libre.

Dans le cadre professionnel, l’enregistrement clandestin est donc possible. Maître COLMANT donne l’exemple d’un client qui a gagné en appel à la cour de cassation, avec un enregistrement effectué en milieu professionnel, pour faire valoir ses droits. En matière administrative, il est également autorisé : l’inspection générale est habilitée à saisir des enregistrements clandestins d’élèves pour mettre un collègue en cause.

La Cour des Comptes a comptabilisé les heures perdues de l’Éducation nationale, dues au temps de réaction des rectorats.

Focus sur la protection fonctionnelle

La protection fonctionnelle : définition, qui est concerné ? Comment la demander (démarches) ? En quoi est-ce une protection renforcée ? Dossiers consultables sur le site du SNALC : Le carré régalien pour informer et protéger et La protection des personnels

L’école, perméable aux influences de la société, est de plus en plus exposée à la violence. Les facteurs favorisants donnant lieu à un sentiment d’insécurité sont: les dynamiques familiales de plus en plus complexes, la prépondérance des réseaux sociaux, les nouvelles technologies.

Dans ce contexte anxiogène, la protection fonctionnelle offre l’avantage d’une couverture pour vous-même et vos proches, y compris pour des faits qui se sont déroulés en dehors de l’établissement, ou incriminant un ancien élève.

Depuis 2019, il est possible de procéder à un recours hiérarchique. Cf. article de la MAIF consacré à la thématique de la protection fonctionnelle.

La demande de protection fonctionnelle doit être dûment motivée, en effet, certains recours ne sont pas examinés, en raison de demandes pléthoriques : deux mois sans réponse de la part de l’administration vaut décision implicite de rejet, cette dernière a tout de même le mérite de proroger d’un mois le délai de recours contentieux.

La protection fonctionnelle est gérée par le Recteur depuis peu. La demande doit lui être adressée par courrier et par voie hiérarchique. Il est recommandé de doubler cet envoi par un courrier recommandé avec accusé de réception à adresser au Rectorat par voie postale, afin de bénéficier d’un justificatif, d’une preuve de dépôt.

Pour déclencher la protection fonctionnelle et mettre en œuvre la partie active de cette dernière, il faut choisir un avocat.

Si vous choisissez l’avocat qui a été missionné par le rectorat, vérifiez s’il est bien payé par ce dernier. En effet, si l’engagement financier n’est pas suivi par le rectorat jusqu’au bout, il faut régler la différence.

Il faut bien distinguer la convention d’honoraires et la convention d’assistance. La facture s’établit au prorata du temps passé. L’avocat donne un montant ou une estimation, puis le décompte des heures s’applique par la suite. La cour de cassation a imposé des règles : un montant décoté de 150 €.

Certains rectorats mettent en place ce que l’avocat nomme avec humour: la protection « bisou » conditionnée à la position du Procureur, qui se limite à la cellule psychologique qui n’est pas habilitée à présager des poursuites pénales.

Les forces de l'ordre face à la violence scolaire - Prévention et sensibilisation

Les forces de l’ordre face à la violence scolaire: Prévention et sensibilisation.

Intervention de Madame Andrée NTORE-BIKENE, capitaine de gendarmerie:

1) La réception de la plainte. Article 15-3 du code pénal : obligation de recevoir les plaintes. « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents. »

Le gendarme ou l’OPJ (Officier de Police Judiciaire) doit prendre votre plainte. Il peut tenter de vous dissuader et de proposer une main courante en lieu et place de la plainte, mais si les faits sont suffisamment graves, cette dernière est à privilégier. En effet, le dépôt d’une main courante consiste en un simple enregistrement de l’incident sans suite. L’agresseur n’est ni informé, ni convoqué..

2) Signaler les faits au Procureur de la République.

Le Procureur de la République informe la victime des poursuites engagées.

3) Sensibilisation au cyberharcèlement et aux dangers des réseaux sociaux.

Il faut distinguer l’incivilité de l’infraction pénale caractérisée. Exemples de faits d’incivilité: mépris affiché délibérément par le biais du regard, ignorance délibérée, claquer la porte, etc…

Le crachat sur un agent est un outrage et relève de l’infraction et non de l’incivilité.

Il est également possible de signaler un fait dont j’ai été témoin.

Le SNALC vous accompagne et vous défend

Le congrès académique du SNALC, « Prévenir ensemble la violence à l’École », s’annonçait comme un moment crucial. Il l’a été.

En tant que président du SNALC de Strasbourg, je suis témoin au quotidien des défis que vous affrontez. La dégradation des conditions de travail, le management parfois déshumanisant et le sentiment d’impuissance face à la violence scolaire sont des réalités que nous ne pouvons plus ignorer.

Le SNALC s’est toujours illustré par son courage à dénoncer l’inacceptable, sans détour et avec une franchise dénuée de langue de bois. Là où d’autres préfèrent s’abriter derrière des discours aseptisés et des postures consensuelles, dans un cadre « politiquement correct » souvent insoutenable, le SNALC reste un défenseur inébranlable de vos droits, prêt à braver les intimidations sous toutes leurs formes. Nous n’hésitons pas à nous opposer aux petits chefs dont l’égo n’a d’égale que leur ambition démesurée.

Notre syndicat rejette catégoriquement le statu quo. Nous sommes convaincus que le changement est non seulement possible, mais nécessaire, et qu’il se concrétise à travers des décisions et des actions, plutôt que de vains souhaits. Il est crucial d’écouter ceux qui sont sur le terrain, en première ligne, confrontés à des réalités de plus en plus difficiles. Notre objectif est partagé, et nos efforts doivent être conjugués pour une école plus sûre et plus épanouissante pour tous : personnels et élèves.

Ce congrès a été le témoin de notre détermination à refuser la culpabilisation, à combattre toutes les formes de violence scolaire, et à promouvoir un management à la fois bienveillant et efficace. Nous visons à redonner du panache à nos métiers, à valoriser nos compétences et nos missions dans un cadre qui favorise l’épanouissement de chacun. Ensemble, nous construisons l’avenir de notre école.

En conclusion de ce congrès du SNALC, je tiens à rendre un hommage appuyé à toutes les personnes qui ont contribué à faire de cet événement un moment exceptionnel. Merci aux membres de mon bureau académique pour leur engagement sans faille et leur dévouement constant. Un immense merci également à nos intervenants, qui ont véritablement enrichi cette journée par la qualité de leurs interventions : nos deux psychologues, l’avocat du SNALC, la gendarme, et bien sûr notre vice-présidente nationale. Votre expertise et votre passion ont su captiver et inspirer l’audience, rendant ce congrès à la fois instructif et dynamique.

Grâce à vous tous, nous sommes plus que jamais déterminés à poursuivre notre combat pour une école où règnent la sécurité, l’épanouissement et la reconnaissance des compétences de chacun. Ensemble, continuons à œuvrer pour des changements tangibles au bénéfice de l’ensemble de la communauté éducative.

En conclusion

La lutte contre la violence scolaire ne peut être efficace sans une collaboration étroite entre l’école, les familles et les partenaires locaux : associations, services sociaux, services de santé mentale, réseaux de solidarité, autorités locales et les forces de l’ordre, pour créer un front uni contre la violence.

Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons faire de nos établissements scolaires des lieux plus sûrs et plus sereins pour tous

Avons-nous apporté les réponses à toutes les questions aujourd’hui ? Peut-être pas. Mais, en partageant nos expériences et en mettant en commun nos compétences variées, nous avons fait un pas vers des solutions.

Le SNALC remercie chaleureusement tous les participants à cette journée : par leur présence, ils ont contribué à cet élan et cette détermination pour faire ce pas en avant vers une École plus sûre et sereine.